1歳10ヶ月になっても宇宙後しかほとんど喋らないと不安になってしまいますよね。

わが家の長男は発達ゆっくりで言葉が遅かったので、1歳10ヶ月の頃も「ママ」と呼んでくれたことがなかったです。

初めて喋るようになったのは、言葉というか、数字をかぞえるようになってそれが1歳10ヶ月の頃でした。

この記事では、1歳10ヶ月の子どもの言葉の遅れや宇宙後(喃語)ばかり喋っていた男の子(息子)の事例をまとめます。

1歳10ヶ月の言葉はどのくらい?

1歳10ヶ月の子どもの言葉の発達はどのくらいなのでしょうか。

1歳6ヶ月になるころには多くの子どもが「ママ」「マンマ」「ブーブー」など意味のある単語を喋ります。

母子手帳でも1歳6ヶ月にできることの確認として、意味のある言葉を発するかどうかのチェック項目があります。

1歳10ヶ月になると発する単語の数も増えていき、コミュニケーションが取りやすくなると言われています。

下の子で定型発達の場合は、上の子からの刺激もあるので、言葉の発達が早いケースも多いでしょう。

しかし、わが家の長男は発達ゆっくりさんで言葉が遅く、1歳10ヶ月の頃はまだ有意語(意味のある単語)を喋っていませんでした。

定型発達なら、1歳10ヶ月には意思疎通が取りやすくなっているので、ママが「これはなに?」と指さして聞けば「りんご」などと答えるかと認識しています。

では、わが家の長男の言葉の遅れについて、詳細の事例を記録しますね。

1歳10ヶ月で言葉が遅い男の子の事例(わが家の息子のケース)

1歳10ヶ月の言葉が宇宙後(喃語)ばかり

息子は1歳10ヶ月になる頃も宇宙後(喃語)がメインでした。

「これなに?」と指をさして聞いてもその“物の名前”を答えることはありませんでした。

しかし、数字は大好きで、はじめて喋るようになったのは1歳10ヶ月の頃の”数字”でした。

数字を喋るようになったときは心底うれしくて泣いたのを覚えています。

しかし、この頃まだ「ママ」と呼んでもらったことはなかったです。

いつかママと呼んでくれるのだろうか…不安が募っていました。

1歳10ヶ月でもママと言わない

1歳半検診のときや子育てセンターで周囲の子どもをみていると、同じくらいの月齢の子どもは「ママ」と呼んでいました。

また、おままごとなどを上手にしているのをみてびっくりしました。

1歳10ヶ月の頃、息子は「ママ」と呼ばず、意味のある言葉を喋ったことがありませんでした。

なんとなく、以下の言葉のみ意味がわかっているかは微妙ですが….発音はしていました。

今まで言えていたこと

- いや

- いたい

- あーん

- パパ(パパとわかっているわけではなさそうで「パパパパ」と連呼していた)

1歳半健診では、「ママ」や「わんわん」など簡単な単語を喋ることができるか確認されます。

1歳半頃には、ほとんどの子どもが2〜3語は喋れるようになっています。

でも息子はなかなか意味ある言葉が言えないし、応答の指さしすらできないため、1歳半健診では要観察になっていました。

[card2 id=”10800″ target=”_blank”]

このような感じで息子はまだ意思疎通がうまくできなかったので、「ママ」を呼ぶことはなく、1人でもくもくとあそぶことが多かったです。

要求があってママを呼ぶときはクレーン現象で、わたしの手をとってその場所まで引っ張っていました。

目を見てママと呼んでほしいな…と思いながら何度も「ママだよ」と伝えていましたが、息子は物やママの手に集中しているように見えました。

食事量が少なく偏っている

この頃、息子は発達障害なのだろうか…と真剣に悩むことが増えていました。

そのためいろいろ発達障害の特徴を調べていて、当てはまることがあると落ち込みました。

息子は言葉の遅れ、クレーン現象、応答の指さしをしない、偏食が激しいところが当てはまっていました。

食事でしっかり噛むことも言葉の発達を促すポイントです。

息子は授乳を2歳頃までしていて頻回授乳だったこともあり、それが言葉の遅れに影響しているかもしれないと1歳半健診で栄養士さんに言われたことがありました。

食事量も少なく、好き嫌いが多かった(5歳の今でも多い)です。

ただこの時期はまだ医師でも発達障害の診断をできる時期ではないので、どこに相談しても様子を見守るように言われることがほとんどかと思います。

言葉が遅い息子がはじめてハッキリ喋ったのは数字だった実例

数字を喋るようになったときの詳細を記録します。

最初に息子は数字の1〜5までを言えるようになりました。

なぜ「ママ」より先に数字を言うようになったのか考えたことは後述しますが、楽しく覚えられるのが数字だったようです。

動画を撮って、何度も見返していますが、「イチ」が「シチ」に聞こえるものの、わりとハッキリ「1・2・3」とかぞえることができて感動。

あまりにもハッキリ喋ったため、これまでの「いや」「いたい」など喋れていたと思っていた言葉は、喃語に近いものだったように思いました。

ハッキリ数字をかぞえたことは、今までのどの言葉よりも「明確に喋った!」と捉えることができました。

母や実家の家族に動画を送ると、「はじめての言葉が数字ってすごい」と言われたため、わたしと夫以外の家族は、今までの言葉は「喋った」ことにカウントしていなかったようです🙄

数字をかぞえられるようになった過程と工夫

数字は急に自ら喋り出したわけではありません。

数字を喋るまでに、工夫したことを記録します。

好きなあそびを活用(1〜5までかぞえる親とのコミュニケーション)

子どもは、好きなあそびがありますよね。

おもちゃや動画鑑賞はもちろん好きですが、それ以外に、親とのコミュニケーションのとり方でも好みのシチュエーションがあるかと思います。

息子は、「1〜5」までママやパパがかぞえる間に部屋中を逃げまわるあそびが好きでした。

「1・2・3・4・5ー!!」

「5ー!」で、こちょこちょするあそびが家族の定番でした。

ほかのどんな言葉より、数字を聞きながらあそぶことが好きだったため、数字を覚えてほしいなあとは期待していました。

とはいえ本当は1番に「ママ」と言ってほしいという願望があり、何度も必死に「ママ」と教えていましたが、けっきょくいまだに「ママ」は言えません。

当たり前のことですが、「子どもが好きな言葉を楽しく覚えるのがいい」ということを実感しました。

[say img=”https://moko-home.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_4817.jpg” name=”もこ”]ママも早く言ってほしいけど、ママと言い聞かせても無反応。悲[/say]

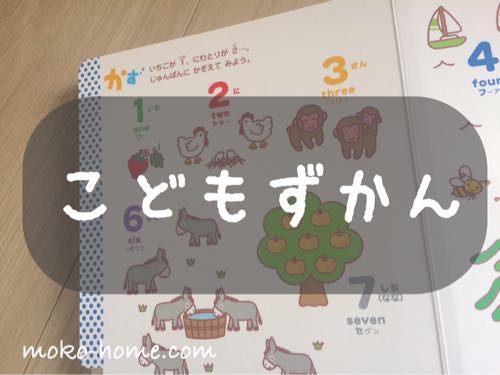

ことばあそびの絵本を利用

何度か紹介していますが、息子は応答の指さしもできなかったため、言葉を覚えるための絵本を利用していました。

特によかったのが「こどもずかん」。

動物、乗り物、くだものなど、子どもが覚えやすそうなものがたくさん描かれた本で、指さしの練習になると評判です。

最後のほうには、色や数字を覚えるページもあり、息子は数字の勉強をしていました。

勉強というか、ただ親が数字をかぞえるだけなんですけどね。

それを指さしながら聞くのが好きらしく、最近はそのページばかり読んでほしがるようになっていました。

そこでも、1〜5までかぞえ、5でこちょこちょするあそびをしていました。

息子は応答の指さしがほとんどできませんでしたが、数字はなんとなく順番に指さしできるようになっていきました。

そして、親が繰り返し言うばかりでなく、たまに間を置いて言葉を発しないなどの対応をとっているうちに、自ら数字を喋りだしました。

最初はぎこちない感じで聞き取りづらかったですが、「シチ(イチ)・ニ・サーン」と3までハッキリかぞえることができました。

ABA療育の基本、褒めて伸ばすを実践

子育てに大事なのは、褒めて自己肯定感を高めることと言われます。

勉強しているABA療育の基本も、褒めて伸ばすことです。

褒める育児はされているご家庭が多いでしょうが、言葉が遅い子どもは特にタイミングよく褒めることで、その行動を強化していく必要があるようです。

今回もかぞえたときは盛大に褒めて、その行動が定着するように意識しました。

それ以前にも、

- 絵本を持ってきたら褒める

- 指さしするごとに褒める

など、スモールステップを踏み、その都度褒めるようにしていました。

簡単なことのようで、意識するとできていないことがあります。

わたしはたぶん短気なので、息子ができないことにイラついてしまうこともあるし、何でも早く終わらせたくて先回りしてしまうことがあります。

でも発達がゆっくりな子どもへは、ほかの子どもが教えなくても自然に習得するレベルのことまで、手助けして教える必要があることを学びました。

[card2 id=”11482″ target=”_blank”]

まとめ:言葉の発達が遅くても、周りと比べず子どものペースに合わせる

[say img=”https://moko-home.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_4819.jpg” name=”もこ”]子どもの言葉の発達が遅れて、まったく不安にならない親はいないはず。[/say]

言葉の発達が遅い、指さしできないなどの特徴は「発達障害にも当てはまる」といわれるし、わたし自身ずっと不安な気持ちを抱えています。

[card2 id=”11441″ target=”_blank”]

でもABA療育を知り、発達障害の実態や、向き合う親の心情、診断されても療育により急成長した子どもがいることなどを知り、救われました。

「男の子は言葉が遅いよ」

「言葉を貯めて、急に喋り出すよ」

という言葉には励まされつつも、なかなか悠長には考えられず、発達障害だったらどうしようという思いが募っていましたが、

「発達障害の子どもがABA療育によって、ものすごく伸びた」

という話に、希望がみえたのです。

わたしの場合、「息子は発達障害じゃない」と自分に言い聞かせるより、「もし発達障害だとしたら、どう向き合うのがいいのか」勉強するほうに考えをシフトしたら、気持ちがラクになりました。

発達障害であってもなくても、子どもの特徴を受け止めること、その子どものペースに合わせてやっていくしかないと思います。

これからも息子と楽しく過ごしていこうと思います。

お付き合いくださりありがとうございました。